こんにちは。

私は剣道ブロガーのKENDO KAWANOと申します。

脱サラして剣道ブロガー兼Youtuber(現在準備中)に転身しました。

詳しくはプロフィールをご覧ください。

今回は、

「剣道大会の補助員が知っておくべきこと」

について、取り上げていきます。

剣道具職人のいる店 剣道防具工房「源」

剣道大会の補助員が知っておくべきこと

剣道大会で必要不可欠の存在が「補助員」です。試合者がおり、それを判定する審判員がいたとしても、「補助員」の存在なくしては試合は成立しません。では、補助員の役割とはどのようなものでしょうか?

簡単に説明すると、

・試合の記録を掲示する(書く)

・試合の時間をはかる(計時)

・大会本部との連絡

・会場設営と片付け(場合による)

これらが大まかな任務となります。

今回は4つの項目を順に解説していきます。

試合の結果を掲示する(書く)

試合中の対戦経過を示すボードなどに、取得本数の内容や反則を掲示したり書いたりします。マグネットで張り付けたりマジックテープで引っ付けたりする場合は掲示となりますが、模造紙を切って線を引いた紙に手書きで記録する場合もあります。

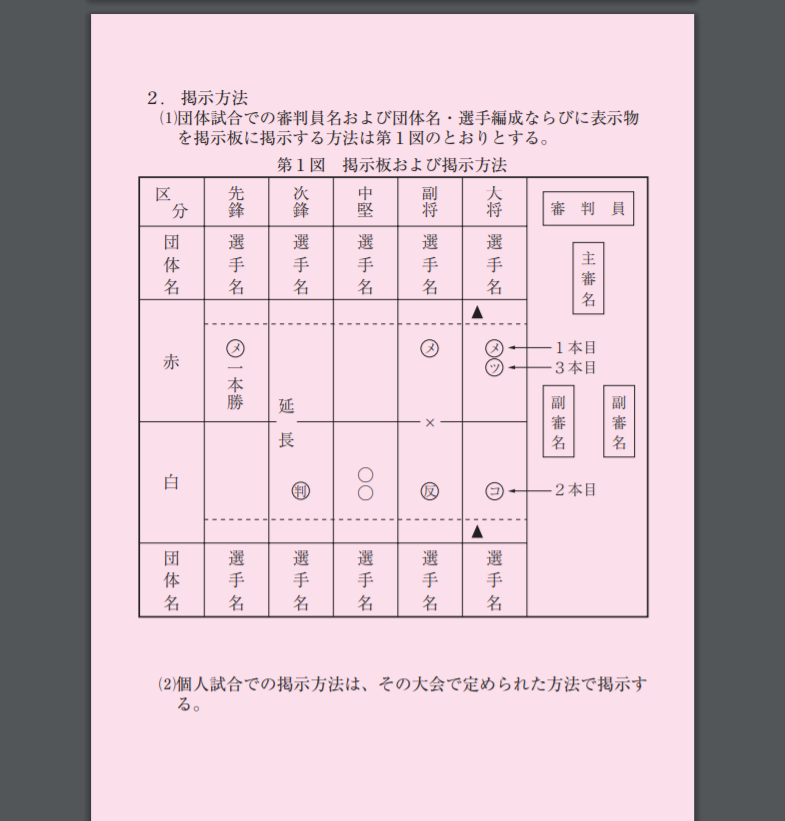

記録の場合の書き方として、

面を取ったら㋱

小手を取ったら㋙

胴を取ったら㋣゛(゛は丸の中)

突きを取ったら㋡

反則の場合は▲、反則2回で一本となった場合は反(文字を丸で囲む)

と書きます。

また、

一本勝ちの場合は勝った方の余白に一本勝

延長の場合は中央に延長

引き分けの場合は中央に×

を記入します。

そして、一番「補助員」が陥りやすいミスとして取得した技の記入の仕方です。下の全剣連の試合審判規則の抜粋を見ていただきたいのですが、有効打突を取得したらまず選手名に近い方から㋱などと記入します。そして二本目を取ったらその真下に㋡などと記入するのが正しいのですが、多くの「補助員」は㋱の左下にツなどと記入して二本勝ちした場合は㋱とツの文字を斜めの楕円で囲むという記入方法を用いている場合が目立ちます。これは誤った書き方なので注意が必要です。くどいようですが、一本目は選手名に近い方から㋱、二本目を取ったらその真下に㋡です。両方ともそれぞれを丸で囲み㋱と㋡をひっくるめて丸で囲むという書き方はしません。

全日本剣道連盟の規則としてこのような記入方法が決められているので、その大会の格式をあげたいと思えば、些細なことに感じるかもしれませんが、きちんと「補助員」が理解して正しく記入することが必要です。

試合の時間をはかる(計時)

試合の時間をはかるのは「補助員」の重要な任務のひとつです。

試合が始まる時や試合が止まったあとの「始め」や「二本目」や「勝負」の声にあわせてストップウォッチを動かして、「止め」や「○○あり」の声にあわせてストップウォッチを止めます。これは大会ごとに申し合わせで行うべきことですが、多くの場合は時計が止まっている時は「補助員」は起立して旗を掲げるなどして審判に時計が止まっていることを知らせます。

これだけならば簡単に思えるかもしれませんが、実は盲点があります。

一つ目は、「分かれ」の時です。「分かれ」がかかると試合者は打突をやめますが、試合の時間は止まりません。小中学校の試合などでは「補助員」がこれを知らずに「分かれ」の最中に「ピーッ」と笛がなることをよく見かけます。

二つ目は、「副審の止め」の時です。審判は主審が大きな権限を持つと思われがちですが、多くの場合副審も同じ権限を持ちます。明らかな反則がある場合や、試合続行が不可能な場合などで主審が気づいていない時には副審から「止め」をかけることができます。そしてその「止め」はもちろん「有効」です。つまり、「副審の止め」の宣告があったら「補助員」は時間を止めなければなりません。この辺のルールはなかなか中高生の時代に習うことがないのでよく知っておく必要があります。

また、時間をはかることと関連して、個人戦や代表戦で試合時間が長引いた場合に、いわゆる「水入り」となり試合が中断することがあります。この場合は試合時間が終わった後にも時間を計り続けて、10分なら10分、15分なら15分と大会の申し合わせにあわせて審判主任に報告する必要があります。

以上のように「時間をはかる」と一言でいっても、緊張感をもって取り組まなければならない場面がありますので、しっかりと理解するようにしましょう。ちなみに、試合中に計時係同士やその他の人とぺちゃくちゃとおしゃべりをする不届き者がたまに見られます。そのような責任感のないことは決してしないようにお願いします。

大会本部との連絡

大会本部では、試合の途中経過を把握して全体の進行状況を調整したり、表彰の準備をしたりという作業を行います。したがって、それらの作業に必要な情報を「補助員」から集めることが必要になります。具体的には、「試合の結果を報告する」ということになります。大会によって、個別の記録表に書いて提出する場合もありますし、試合結果が書かれた模造紙をそのまま本部へ提出するやり方もあります。その大会の方式にならって本部への報告をしましょう。

また、その他の雑多な用事についてもその都度大会本部との連携をとって円滑に試合が進むように努力しましょう。

会場設営と片付け

会場設営や片付けは時と場合によるでしょう。会場設営は別に行って、当日補助員のみという場合もあると思います。しかし、多くの場合は準備から試合、片付けまでが「補助員」の仕事です。

会場設営とは、9メートルから11メートルの間でその大会で決められた試合場を作成することと、審判員席の設置や試合記録のボード設置、補助員席の設置、ひな壇(大会役員の座席)の設置、国旗や連盟旗、大会旗の掲示など多岐にわたります。

片付けについては、設営した人と同じ人がやる場合は出したところに片付ければよいのでスムーズにいくと思います。大会によっては時間が下がってしまい片付けが夜近くになってしまうようなケースもあります。「補助員」もここまでくると疲労困憊ですが、なるべくテキパキと動いて短時間で終わらせるように努力しましょう。

まとめ

今回は、

「剣道大会の補助員が知っておくべきこと 」

について解説しました。

ポイントは、「試合の結果を掲示する(書く)」「時間をはかる(計時)」「大会本部との連絡」「会場設営や片付け」です。

剣道には「審判講習会」はありますが、「補助員講習会」は聞いたことがありません。各々の経験からできるだろうと思われている部分が多いのです。しかし、剣道大会ではよく「補助員」の間違いを目にすることも事実です。「補助員」に当たる人は日頃から勉強して責任をもって任務を全うしましょう。また、大会を主催・運営する立場の人はわかりづらいであろう点を明確に「補助員」に伝えることで円滑に大会が進行するように努力していきましょう。

これからも試合がそのようなものであり続けるために、みんなで試合を良くしていけるようになればよいと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございます。次回もお楽しみに。

それでは。

剣道具職人のいる店 剣道防具工房「源」

コメント